Монтаж трубопроводов (общие сведения)

Разбивка трассы трубопроводов в плане и по профилю

Перед началом земляных работ разбивают трассу трубопровода на местности. Положение оси трассы прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и точного проведения работ. Разбивку трассы трубопровода выполняют с соблюдением следующих требований:

- вдоль трассы должны быть установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- пересечение трассы трубопровода с существующими подземными сооружениями должны быть отмечены на поверхности земли особыми отметками;

- разбивка трассы должна быть оформлена актом с приложением ведомости реперов, углов поворотов и привязок.

При производстве земляных работ строительная организация должна обеспечить сохранность всех разбивочных и геодезических знаков.

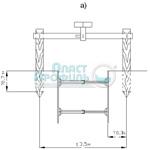

Рис. 1. Обноска

а – для траншеи в распорках; б – для траншей с откосами; 1 – полочка; 2 – неподвижная визирка.

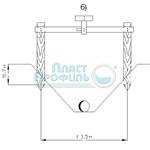

Рис. 2. Визирка

а) – неподвижная; б) – ходовая для укладки канализационных труб; в) – ходовая для земляных работ; г) – ходовая для напорных трубопроводов.

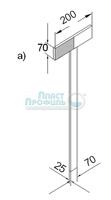

Рис. 3. Инвентарная обноска (а) инвентарная вешка с отвесом (б)

1 – стойка; 2– визирка; 3 – хомут визирки; 4 – труба размером 50х 2 мм; 5 – хомут стойки; 6 – анкер; 7 – болт; 8 – труба; 9 – хомут из полосовой стали (3х50); 10 – отвес; 11 – стойка круглая d =10 мм L=1000 мм.

Для разбивки трассы трубопровода по профилю используют обноски с неподвижными визирками, устанавливаемые в местах расположения колодцев и на вершинах углов поворота. Длина ходовой визирки принимается кратной 0,5 м для удобства визирования; длина неподвижной визирки принимается в зависимости от принятой длины ходовой визирки. На верхнем ребре обноски строго по оси забивают гвоздь, который служит для провешивания оси трубопровода и для определения центра колодца. Постоянные и ходовые визирки рис. 1 и 2, а также инвентарная обноска и инвентарная вешка с отвесом – на рис. 3.

Пересечение трубопровода с подземными коммуникациями

Подземные коммуникации и сооружения должны быть нанесены на рабочих чертежах с указанием высотных отметок и расстояний в плане до оси трубопровода. Перед началом работ расположение этих препятствий должно быть уточнено строителями и закреплено на трассе специальными знаками.

Разработка грунта в траншеях и котлованах при пересечении ими всех видов подземных коммуникаций допускается лишь при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей подземные коммуникации.

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не более 2 м от боковой стенки и не более 1 м над верхом трубы, кабеля и др.

Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.

Укладка труб

Согласно существующим рекомендациям, монтаж трубопровода можно производить при температуре окружающей среды от +10 до +30 °С, а соединение со стальными и чугунными элементами при температуре не ниже -5 °С. Трубы могут монтироваться в более широком диапазоне температур (также при минусовых). Однако это требует соблюдения исключительной осторожности и точности монтажа, а также выполнения других требований, например, относительно обсыпки трубопровода.

Способ монтажа трубопроводов должен обеспечивать неизменность направления наклона согласно технической документации.

Для строительства трубопровода могут быть использованы только трубы, фасонные части и соединители, не имеющие повреждений (например, вмятин, трещин и царапин на поверхностях).

Укладка трубопровода может быть произведена после предварительной подготовки подушки. Подушка формируется по мере укладки очередных отрезков трубопровода.

Трубопровод после укладки должен плотно прилегать к подушке по всей длине мин. в 1/4 части своей окружности.

По мере возможности, необходимо произвести сборку трубопровода на поверхности территории, после чего опустить его на дно траншеи. При использовании этой технологии необходимо произвести отдельную сборку узлов, имеющих тяжелую арматуру и чугунные фасонные части, которые впоследствии соединяются с магистралью собранных в траншее труб.

Отрезки траншеи, собранные из труб, диаметром свыше 315 мм, должны опускаться в траншею при использовании подъемных устройств.

Укладка трубопроводов под дорогами и водотоками

Согласно СНиП 2.04.02-84 сопряжение с дорогами следует выполнять тремя методами:

- прокладка в футляре;

- прокладка в тонелле;

- прокладка коллектора проходческим щитом.

Расстояние по вертикали от подошвы рельса железнодорожного пути или от покрытия автомобильной дороги до верха трубы, футляра или тоннеля должно приниматься согласно СНиП II-89-80*.

Заглубление трубопроводов в местах переходов при наличии пучинистых грунтов должно определяться теплотехническим расчетом с целью исключения морозного пучения грунта.

Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца — от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:

- при пересечении железных дорог — 8,0 м от оси крайнего пути, 5,0 м от подошвы насыпи, 3,0 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);

- при пересечении автомобильных дорог — 3,0 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.

Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или тоннеля следует принимать не менее:

- 3,0 м — до опор контактной сети;

- 10,0 м — до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;

- 30,0 м — до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.

Примечание.

Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др., уложенных вдоль дорог.

Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:

- открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;

- закрытым способом — в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СНиП III-4-80*.

Примечание.

В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и т.д.).

Переходы трубопроводов над железными дорогами должны предусматриваться в футлярах на специальных эстакадах.

При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов.

При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода под железными дорогами следует, как правило, предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.

Проект перехода через железные и автомобильные дороги должен согласовываться с органами Министерства путей сообщения или Министерства строительства и эксплуатации, автомобильных дорог.

При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.

Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.

Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках — не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.

Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.

Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.

По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.

Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.

Размещение инженерных сетей

Согласно СНиП II. 89-80 расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружении следует принимать: для водопровода и напорной канализации, самотечной канализации.

Для водопровода и напорной канализации:

- до фундаментов зданий и сооружений 5,0 м;

- до фундаментов ограждения опор, галерей, эстакад, трубопроводов, контактной сети и связи – 3,0 м;

- до оси пути железных дорог колеи 1520мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и выемки – 4,0 м;

- до оси трамвайных путей – 2,75 м;

- до автодорог из бортового камня, кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины – 2,0 м;

- до наружной бровки кювета автодороги или подошвы насыпи – 1,0 м;

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи:

- до 1,0 кВ и наружного освещения – 1,0 м,

- свыше 1,0 кВ до 35,0 кВ – 2,0 м,

- свыше 35,0 кВ – 3,0 м;

Для самотечной канализации:

- до фундаментов зданий и сооружений 3,0 м;

- до фундаментов ограждения опор, галерей, эстакад, трубопроводов, контактной сети и связи – 1,5 м;

- до оси пути железных дорог колеи 1520мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и выемки – 4,0 м;

- до оси трамвайных путей – 2,75 м;

- до автодорог из бортового камня, кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины – 1,5 м;

- до наружной бровки кювета автодороги или подошвы насыпи – 1,0 м;

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи:

- до 1,0 кВ и наружного освещения – 1,0 м,

- свыше 1,0 кВ до 35,0 кВ – 2,0 м,

- свыше 35,0 кВ – 3,0 м;

Согласно СНиП II. 89-80 расстояние по горизонтали (в свету) между соседними подземных инженерных сетей при их параллельном размещении следует принимать : для водопровода, канализации.

Для водопровода

- до водопровода - 1,5 м,

- до канализации

До хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах- 5,0 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах – 10,0 м,

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром более 200 мм – 3,0 м,

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м,

- до дренажа или водостока – 1,5 м;

- до газопровода горючих газов:

- низкого давления до 0,005Мпа – 1,0 м,

- среднего давления 0,005 – 0,3 МПа - 1,0 м,

- высокого давления 0,3 – 0,6 МПа – 1,5 м,

- высокого давления 0,6 – 1,2 МПа – 2,0 м;

- до кабеля связи – 0,5 м;

- до силового кабеля всех напряжений – 0,5 м;

- до тепловых сетей – 1,5 м;

- до каналов, тоннелей – 1,5 м.

Для канализации:

- до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах- 5,0 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах – 10,0 м,

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром более 200 мм – 3,0 м,

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м,

- до сети канализации – 0,4 м;

- до дренажа или водостока – 0,4 м;

- до газопровода горючих газов:

- низкого давления до 0,005МПа – 1,0 м,

- среднего давления 0,005 – 0,3 МПа - 1,5 м,

- высокого давления 0,3 – 0,6 МПа – 2,0 м,

- высокого давления 0,6 – 1,2 МПа – 5,0 м;

- до кабеля связи – 0,5 м;

- до силового кабеля всех напряжений – 0,5 м;

- до тепловых сетей – 1,0 м;

- до каналов, тоннелей – 1,0 м.

Примечание:

Расстояние между сетями самотечной канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м;

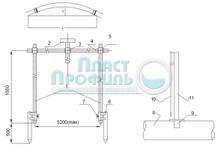

Выбор кранового оборудования

Выбор крана для опускания труб в траншею определяется массой труб и требуемым вылетом стрелы крана (расстояние от оси траншеи до оси вращения стрелы крана).

Определяем требуемый вылет стрелы крана

L = E/2 + б +в , м; (1)

где E – ширина траншеи поверху при наибольшей допустимой крутизне откосов;

б – расстояние от края траншеи до колес или гусениц крана, м (б=1,5м при глубине траншеи 1,5м; б=2,0м при глубине 1,5-3,0м);

в – расстояние от колес или гусениц крана до оси вращения его стрелы.

При укладке магистральных трубопроводов плетьми или длинными секциями в траншеи с вертикальными откосами расстояние от края траншеи до колес или гусениц крана должно составлять

Lтδ - к = H + 0,2d + 0,3i ; (2)

где Н – глубина траншеи, м;

0,2 – расстояние от края трубы до призмы обрушения;

d – номинальный наружный диаметр трубы, м;

0,3 – расстояние от края трубы до гусениц крана.